Ein vernünftiges Risiko-Management basiert immer auf der Analyse tatsächlicher Gefahren und einer sinnvollen/wirtschaftlichen Balance zwischen Risikovorsorge und Risikoinkaufnahme. Für verschiedene Anwendungsfälle gibt es spezielle Richtlinien und Vorgehensweisen, das Prinzip ist aber immer gleich. In jüngster Vergangenheit hat SARS-COVID-19 gezeigt, dass es jederzeit zu einem Ausnahmezustand kommen kann. Der Mangel an Kompetenz im Risiko-Management zeigte sich in Deutschland eindrücklich daran, dass ein großer Teil der Menschen offensichtlich der Meinung war, als Vorbereitung gegen einen Grippe-Virus, Säcke-weise Toilettenpapier zu benötigen. Stellte dies nur ein Ärgernis dar, gibt es unzählige Bereiche in denen mangelndes Risiko-Management zu teils Katastrophalen Ergebnissen führte. Auch das in Deutschland ab 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern und ab 2024 für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern geltende Lieferkettengesetz, welches ein Risikomanagement fordert, löste panikartige Zustände bei Arbeitgebern aus.

Dokumente und Ergebnisse des Risiko-Managements werden häufig als statische Objekte behandelt. Oftmals werden diese erst im Nachhinein erstellt, oder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer dynamischen Situation und nicht mehr gepflegt. Dies liegt häufig daran, dass Risiko-Management als lästige Zusatzpflicht gesehen wird und sein Nutzen weder erkannt noch angewendet wird. Diese Haltung ist allerdings nachvollziehbar, denn gesehen wird das Problem welches sich auswirkt und nicht das Problem welches gar nicht erst entsteht. Durch die frühe (ordnungsgemäße) Anwendung von Risiko-Management werden Probleme vermieden, die später nicht oder nur schwer beseitigt werden können. Daher ist Zeit für Risiko-Management generell gut investiert.

Gerade im geschäftsführenden Bereich wird das Modell des auf Gefahren fokussierten Risikomanagements oft durch das Modell der Chancen-und-Risiken-Abwägung erweitert. Dies wird im Folgenden nicht behandelt.

Vorbereitung

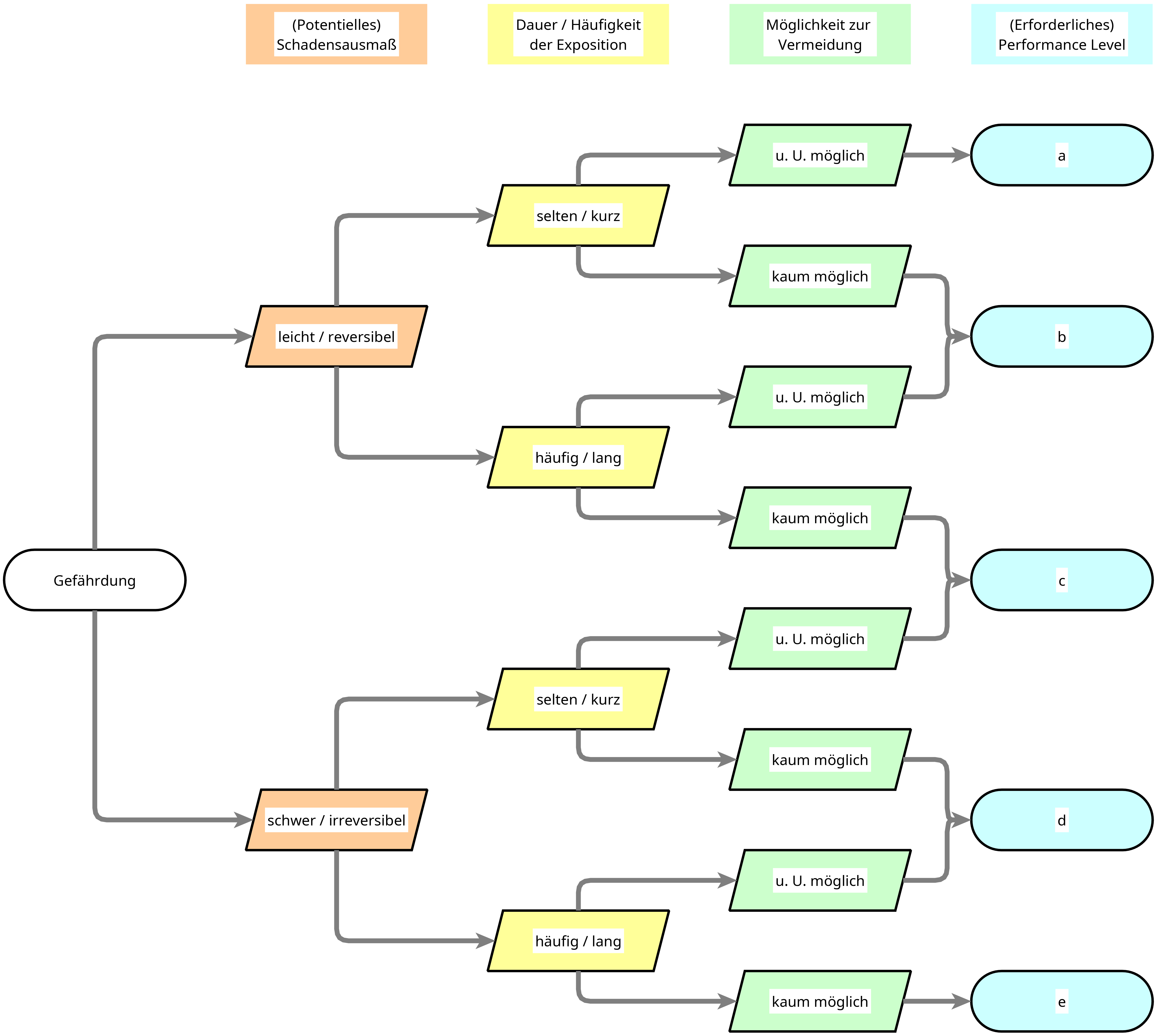

Je nach Anwendungsfall gibt es (gesetzlich) vorgeschriebene Bewertungsrichtlinien. Daher ist immer zu Prüfen in welchem Rahmen man sich bewegt oder bewegen darf. Zur Bestimmungen eines Risikos werden alle potentiellen Einflussfaktoren aufgelistet und deren Gewichtung bestimmt. Es kann sich um messbare Faktoren (z. B. Dauer der Gefahrenexposition, Anzahl gefährdete Personen) als auch um geschätzte Faktoren (z. B. Schadensausmaß, Möglichkeit der Schadensbegrenzung bei Eintritt) handeln. Dabei ist zu beachten, je größer der Anteil nicht-messbarer Faktoren ist, desto mehr bekommt die Beurteilung einen pseudo-objektiven Charakter, wobei es durchaus legitim ist, gewissenhafte und plausible Annahmen zu treffen. Das Ergebnis der Bestimmung ist meist eine Gefahrenkategorie oder ein Zahlenwert, der sich aus der Zusammenrechnung der Faktoren ergibt, üblicherweise das Produkt aller Faktoren.

Auflistung der Gefahren

Zuerst werden alle denkbaren Gefahren aufgelistet und zwar ohne bereits vorgesehene Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Dabei kann es vorkommen, dass durch Schutzmaßnahmen zusätzliche Gefahren entstehen und die Liste somit iterativ ergänzt werden muss. Auch im Laufe der Entwicklung eines Systems (Maschine, Vertrag, Vorhaben, ….) kann es zu Ergänzungen kommen. Für jede Gefahr (und Maßnahme) kann individuell ein bestimmter Grenzwert gesetzt werden, oder ein fester Grenzwert übergreifend gesetzt werden. Die Liste der Gefahren sollten mindestens folgende Informationen erfassen:

- Eindeutige Bezeichnung (Nummerierung) der Gefahr

- Beschreibung der Gefahr

- Lokalisation der Gefahr (Bereiche, Orte, Abteilungen, Teams, …)

- Anwendbarkeit (beispielsweise nur während bestimmter Betriebsarten/Lebensphasen einer Maschine oder nur während bestimmten Jahreszeiten)

Bestimmung des Grundrisikos

Für jede Gefahr wird zunächst das Grundrisiko (Risiko ohne Schutzmaßnahmen) bestimmt. Dieser Wert ist in der Regel sehr hoch und bildet den Ausgangspunkt für eventuelle Schutzmaßnahmen. Die Bestimmung des Grundrisikos wird häufig als schwierig empfunden, weil es notwendig ist sich “dumm anzustellen“. Gerade erfahrene Personen sehen Risiken nicht, weil sie diese intuitiv vermeiden. Beispielsweise ist ein Grundrisiko beim Schuhe tragen, über die Schnürsenkel zu stolpern (weil sie nicht gebunden sind).

Inhärente Maßnahmen

Ist das Grundrisiko einer Gefahr bestimmt und liegt es oberhalb des akzeptablen Wertes, muss (für jede Gefahr separat) geprüft werden ob (eine oder mehrere) Maßnahmen ergriffen werden können die Gefahr inhärent zu beseitigen. Dabei handelt es sich üblicherweise um eine Gefahrenvermeidung. Beispielsweise wird eine Maschine so gebaut, dass keine Quetschgefahr entsteht oder ein Bergsteiger wählt eine Strecke ohne steile Abgründe.

Die Gefahr wird nun unter Berücksichtigung der Maßnahme(n) erneut bewertet. Wird der Grenzwert weiterhin überschritten, müssen zusätzliche inhärente Maßnahmen ergriffen werden. Ist das Potential inhärenter Maßnahmen ausgeschöpft müssen andere Maßnahmen ergriffen werden.

Technische Maßnahmen

Kann eine Gefahr nicht inhärent beseitigt werden, müssen technische Maßnahmen ergriffen werden um eine Gefahr zu mildern. Beispielsweise werden an einer Maschine Abdeckungen über Quetschstellen angebracht, oder ein Bergsteiger nutzt Sicherungssysteme an steilen Abhängen.

Die Gefahrensituation wird nun unter Berücksichtigung der bereits beschriebenen inhärenten und der zusätzlichen technischen Maßnahmen bewertet und mit dem Grenzwert verglichen. Es empfiehlt sich den Grenzwert technischer Maßnahmen strenger anzusetzen als den inhärenter Maßnahmen, da die Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit technischer Maßnahmen (z. B. durch Manipulation oder Defekte) in der Regel geringer ist.

Organisatorische Maßnahmen

Genügen auch technische Maßnahmen nicht eine Gefahr ausreichend zu mildern, bleiben nur noch organisatorische Mittel übrig. Beispielsweise wird die Benutzung einer Maschine nur geschultem Personal gestattet, oder ein Bergsteiger engagiert Helfer für gefährliche Abschnitte.

Die Bewertung der Gefahrensituation erfolgt nun unter der Berücksichtigung der beschriebenen inhärenten und technischen Maßnahmen und der zusätzlichen organisatorischen Maßnahmen. Der Grenzwert organisatorischer Maßnahmen sollte wiederum strenger sein als den technischer Maßnahmen, da hier die Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit (z. B. durch Fehler oder Ignoranz) wiederum geringer ist.

Ergebnis

Wird im Laufe der Maßnahmenerstellung der Grenzwert eingehalten, so gilt das Restrisiko als vertretbar. Konnte durch Anwendung inhärenter, technischer und organisatorischer Maßnahmen der Grenzwert nicht eingehalten werden, kann ein System (Maschine, Vertrag, Vorhaben, ….) nicht umgesetzt werden. Risikobeurteilungen die erst im Nachhinein erstellt werden, kommen häufig an diesen Punkt, in der Regel deshalb, weil nur noch organisatorische oder bestenfalls technische Maßnahmen ergriffen werden können. In diesem Fall werden Beurteilungen dann gerne “schön gerechnet“ und der Sinn und Nutzen der Beurteilung ist dann verfehlt.

Manipulation und Fehleranfälligkeit

Manipulationen und Fehleranfälligkeiten können absichtlich und unabsichtlich erfolgen. Sei es beispielsweise durch bewusste Handlungen und Provokationen oder durch Fehler, Versehen und Defekte. Die Berechnung oder Kategorisierung folgt dem erläuterten Prinzip der Risikobestimmung.

Bei Manipulation und menschlicher Fehleranfälligkeit ist von zentraler Bedeutung wie stark die Beeinträchtigung einer Maßnahme ist und wie häufig diese Beeinträchtigung vorkommt. Die Beurteilung aufgrund dieser Faktoren kann durch Punkte wie Bereitschaft oder Fähigkeit zur Manipulation, bzw. Fähigkeiten und Situation im Fehlerkontext ergänzt werden.

Die Fehleranfälligkeit von Einrichtungen und Systeme kann auch mit Hilfe von Software berechnet oder validiert werden. Beispielsweise bietet das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) kostenlos die Software SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen von Maschinen) zur „Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach DIN EN ISO 13849“ an.

Es lohnt sich mit Definition einer (inhärenten, technischen oder organisatorischen) Maßnahme gleich den Manipulationsanreiz und Zuverlässigkeit zu den definierten Maßnahmen zu bewerten. Denn Maßnahmen die einen zu großen Manipulationsanreiz bieten, verursachen wiederum Folgemaßnahmen, um die Manipulation zu verhindern.

Allerdings ist nicht nur die Betrachtung von Manipulation und Zuverlässigkeit einzelner Schutzmaßnahmen wichtig, sondern auch die Manipulation des Gesamtsystems im Kontext einzelner Aufgaben.

Prüfung

Die Berücksichtigung der Prüfung ist nicht nur sinnvoll, sondern wird teilweise gefordert. Beispielsweise kann hier die Anzahl der Prüfteile oder Zeitabstände zur Überprüfung definiert werden, vor allem aber muss Inhalt sowie Art und Weise der Prüfung definiert sein.

Ein besonders wichtiger Vorteil dieser Vorgehensweise ist es, dass zuvor genannten Maßnahmen noch einmal auf Plausibilität geprüft werden. Denn eine Maßnahme, die nicht geprüft werden kann, ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll.

Aktualität

Dokumente des Risiko-Managements sind in der Theorie lebendige Dokumente. In der Praxis werden einmal erstellte Dokumente aber nur selten aktualisiert, obwohl dies teilweise sogar gesetzlich gefordert ist. In Deutschland muss beispielsweise der Hersteller einer industriellen Maschine eine Risikobeurteilung für die Maschine erstellen (beispielsweise nach Maschinenrichtlinie). Bei jeder neu gebauten Maschine muss diese den jeweils aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen (Stand der Technik). Der Betreiber der Maschine ist in der Pflicht die Gefahren in seinem Betrieb (beispielsweise Arbeitssicherheit) festzustellen. Diese Gefährdungsbeurteilung muss entsprechend den für ihn geltenden Vorgaben regelmäßig aktualisiert werden. Dabei kann es schnell vorkommen, dass eine Bestandsmaschine nicht mehr genutzt werden kann, weil das erforderliche Sicherheitsniveau mit der Zeit gewachsen ist oder im Extremfall sogar eine neue Maschine nicht in Betrieb genommen werden kann, wenn beispielsweise erforderliche Rahmenbedingungen nicht umgesetzt sind.

Bewusstsein

Ein großes Dilemma im Risikomanagement ist, je sicherer ein System ist (oder scheint) desto geringer ist das Bewusstsein um eine Gefahr. Dies entwickelt sich zum Problem, wenn Unbeschwertheit aufgrund der Gewissheit um Sicherheiten Einzug hält. Gerade dann passiert es schnell, dass nicht berücksichtigte Gefahren eintreten oder deren Eintrittswahrscheinlichkeit unbewusst steigt.

Risiko oder Chance?

Risiko und Chance sind nicht unbedingt die Gegenteile voneinander, sondern können zwei Seiten der gleichen Medaille sein. Je nach Anwendungsfall kann es daher sinnvoll sein Chancen und Risiken in der gleichen Bewertung zu betrachten oder sogar miteinander zu kombinieren.

Beispiel

Nachfolgende Tabelle zeigt eine mögliche Form der Risikobeurteilung im Rahmen der Maschinenrichtlinie. Der Aufbau und die Berechnungsgrundlage kann für andere Anwendungsfälle übernommen werden.

- Auf die Lokalität wurde im Beispiel verzichtet.

- Die Anwendbarkeit wurde in „Lebensphase“ und „Betriebsart“ untergliedert.

- Es wurde nur ein maximal akzeptierter Risikowert festgelegt. Es wäre auch möglich für Grundrisiko, und Restrisikowerte von inhärenten, technischen und organisatorischen Maßnahmen unterschiedliche Werte zuzulassen (wie im Beispiel beim Manipulationsanreiz), um der Tatsache gerecht zu werden, dass die Sicherheit zu deren Wirksamkeit abnimmt, weil der menschliche Faktor zunimmt.

- Folgende Kriterien wurden für die Risikobestimmung festgelegt:

- Anzahl exponierter Personen.

- Schadensausmaß.

- Häufigkeit und Dauer der Exposition.

- Eintrittswahrscheinlichkeit.

- Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens.

- Die akzeptierten Manipulationsanreize bei inhärenten, technischen und organisatorischen Maßnahmen sind unterschiedlich, um der Tatsache gerecht zu werden, dass die Hemmung zu manipulieren abnimmt.

Die Stufen wurden überwiegend mit einer sehr unverbindlichen Einteilung angegeben. In der Praxis empfiehlt es sich verbindliche Angaben heranzuziehen, z. B. „1: Einzelpersonen, 2: 2-4 Personen, 3: 5-10 Personen, 4: mehr als 10 Personen“.

| Beschreibung | |||

| Eindeutige Bezeichnung oder Nummerierung der Gefahr | #1 | #2 | #3 |

| Gefahrenbeschreibung | … | … | … |

| Lebensphase | Fertigung, Entsorgung | Montage, Demontage | Betrieb |

| Betriebsart | – | – | Automatik |

| Maximal akzeptierter Risikowert (von maximal 540) | 24 | 24 | 8 |

| Grundrisiko | |||

| Exponierte Personen (1: Einzelpersonen, 2: kleine Gruppen, 3: große Gruppen) | 2 | 3 | 1 |

| Ausmaß der Verletzung oder Gesundheitsschädigung (1: ohne/marginal, 2: reversible Schäden (Arbeitsausfall), 4: irreversible Schäden / Tod) | 4 | 4 | 2 |

| Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition (1: selten/nie und/oder kurz, 2: unregelmäßig und/oder lang, 3 regelmäßig und/oder permanent) | 3 | 3 | 3 |

| Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses (1: 1x pro Jahr oder seltener, 2: max. 1x pro Monat, 3: max. 1x pro Woche, 4: max. 1x pro Tag, 5: häufiger als 1x pro Tag) | 2 | 4 | 5 |

| Möglichkeit der gefährdeten Person(en) zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens bei Gefährdungseintritt (1: gut möglich, 2: wenig möglich, 3: unmöglich) | 2 | 2 | 3 |

| Grundrisikowert | 96 | 288 | 90 |

| Inhärente Maßnahme(n) | |||

| Beschreibung der Maßnahme(n) | (nicht möglich) | … | … |

| Beeinträchtigung (1: gering, 2: mäßig, 3: hoch) | – | 2 | 1 |

| Häufigkeit der Beeinträchtigung (1: selten/nie, 2: unregelmäßig, 3: häufig) | – | 2 | 1 |

| Manipulationsanreiz (maximal akzeptiert: 4) | – | 4 | 1 |

| Vermeidung von Manipulation | – | … | … |

| Exponierte Personen (1: Einzelpersonen, 2: kleine Gruppen, 3: große Gruppen) | 2 | 3 | 1 |

| Ausmaß der Verletzung oder Gesundheitsschädigung (1: ohne/marginal, 2: reversible Schäden (Arbeitsausfall), 4: irreversible Schäden / Tod) | 4 | 2 | 2 |

| Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition (1: selten/nie und/oder kurz, 2: unregelmäßig und/oder lang, 3 regelmäßig und/oder permanent) | 3 | 3 | 3 |

| Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses (1: 1x pro Jahr oder seltener, 2: max. 1x pro Monat, 3: max. 1x pro Woche, 4: max. 1x pro Tag, 5: häufiger als 1x pro Tag) | 2 | 2 | 1 |

| Möglichkeit der gefährdeten Person(en) zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens bei Gefährdungseintritt (1: gut möglich, 2: wenig möglich, 3: unmöglich) | 2 | 2 | 3 |

| Restrisikowert nach Maßnahme(n) | 96 | 72 | 18 |

| Prüfung | – | … | … |

| Technische Maßnahme(n) | |||

| Beschreibung der Maßnahme(n) | … | … | … |

| Beeinträchtigung (1: gering, 2: mäßig, 3: hoch) | 1 | 2 | 3 |

| Häufigkeit der Beeinträchtigung (1: selten/nie, 2: unregelmäßig, 3: häufig) | 3 | 1 | 1 |

| Manipulationsanreiz (maximal akzeptiert: 3) | 3 | 2 | 3 |

| Vermeidung von Manipulation | … | … | … |

| Exponierte Personen (1: Einzelpersonen, 2: kleine Gruppen, 3: große Gruppen) | 2 | 3 | 1 |

| Ausmaß der Verletzung oder Gesundheitsschädigung (1: ohne/marginal, 2: reversible Schäden (Arbeitsausfall), 4: irreversible Schäden / Tod) | 2 | 2 | 2 |

| Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition (1: selten/nie und/oder kurz, 2: unregelmäßig und/oder lang, 3 regelmäßig und/oder permanent) | 2 | 3 | 3 |

| Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses (1: 1x pro Jahr oder seltener, 2: max. 1x pro Monat, 3: max. 1x pro Woche, 4: max. 1x pro Tag, 5: häufiger als 1x pro Tag) | 1 | 2 | 1 |

| Möglichkeit der gefährdeten Person(en) zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens bei Gefährdungseintritt (1: gut möglich, 2: wenig möglich, 3: unmöglich) | 2 | 1 | 1 |

| Restrisikowert nach Maßnahme(n) | 16 | 36 | 6 |

| Prüfung | … | … | … |

| Organisatorische Maßnahme(n) | |||

| Beschreibung der Maßnahme(n) | (nicht erforderlich) | … | (nicht erforderlich) |

| Beeinträchtigung (1: gering, 2: mäßig, 3: hoch) | – | 1 | – |

| Häufigkeit der Beeinträchtigung (1: selten/nie, 2: unregelmäßig, 3: häufig) | – | 1 | – |

| Manipulationsanreiz (maximal akzeptiert: 2) | – | 1 | – |

| Vermeidung von Manipulation | – | … | – |

| Exponierte Personen (1: Einzelpersonen, 2: kleine Gruppen, 3: große Gruppen) | – | 2 | – |

| Ausmaß der Verletzung oder Gesundheitsschädigung (1: ohne/marginal, 2: reversible Schäden (Arbeitsausfall), 4: irreversible Schäden / Tod) | – | 2 | – |

| Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition (1: selten/nie und/oder kurz, 2: unregelmäßig und/oder lang, 3 regelmäßig und/oder permanent) | – | 3 | – |

| Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses (1: 1x pro Jahr oder seltener, 2: max. 1x pro Monat, 3: max. 1x pro Woche, 4: max. 1x pro Tag, 5: häufiger als 1x pro Tag) | – | 2 | – |

| Möglichkeit der gefährdeten Person(en) zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens bei Gefährdungseintritt (1: gut möglich, 2: wenig möglich, 3: unmöglich) | – | 1 | – |

| Restrisikowert nach Maßnahme(n) | – | 24 | – |

| Prüfung | – | … | – |

| Ergebnis | |||

| Maximal möglicher Risikowert | 540 | 540 | 540 |

| Grundrisikowert | 96 | 288 | 90 |

| Restrisikowert nach inhärente Maßnahme(n) | 96 | 72 | 18 |

| Restrisikowert: Technische Maßnahme | 16 | 36 | 6 |

| Restrisikowert: Organisatorische Maßnahme | – | 24 | – |

| Maximal akzeptierter Risikowert (von maximal 540) | 24 | 24 | 8 |

| Bewertung | i. O. | i. O. | i. O. |

| Freigabe Erstellung | |||

| Freigabe Prüfung | |||

| Freigabe Verantwortung |